光る触手がゆらり揺れる…ハナガサクラゲ

光る触手がゆらり揺れる…ハナガサクラゲについてお話しします。

見た目は華やか、生態は謎めいて

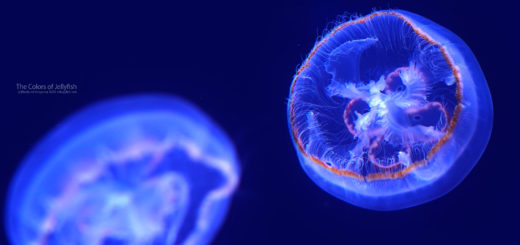

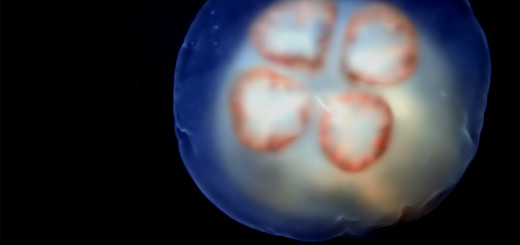

ハナガサクラゲ(学名:Olindias formosa)は、その名の通り、まるで花の冠のような美しい姿をしています。直径10~15cmの傘の内側には橙色の十文字型の生殖腺が見られ、外側には触手による黒い縞模様があります。さらに、傘の表面や縁からは短い棒状の触手が生えています。

その先端付近は黄緑や桃色の蛍光色に光っていて、とても幻想的ですね!

昼と夜で違う顔?

ハナガサクラゲは、昼と夜で全然違う行動をとることが知られています。

・昼間: 岩場でじっとしていることが多いようです。

・夜間: 活発に泳ぎ回って、小魚などを捕まえて食べます。

Aquarium of The Pacific / Flower Hat Jelly

ハナガサクラゲの食事事情

ハナガサクラゲは、自然界では夜行性で、毒のある長い触手を使って生きた小魚を捕まえて食べています。でも、水族館や家庭で飼育する時には、ちょっと困ったことが起きるんです。

飼育下での給餌の難しさ

なんと、水槽の中では魚の切り身のような動かないエサには反応してくれないんです!これは、野生の状態と飼育下での状態で、クラゲの行動が変わってしまうためなんですね。

特別な給餌方法

では、どうやってハナガサクラゲにエサを与えるのでしょうか?北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センターのアクアリウムラボスタッフの方によると…

この方法、とても丁寧で繊細な作業ですよね。一匹一匹に個別に給餌する必要があるので、たくさんのハナガサクラゲを飼育している水族館では、相当な時間と労力がかかっているはずです。

アクアリウムの醍醐味

こういった野生と飼育下での生態の違いに対応することが、アクアリウムの大変なところであり、同時に面白さでもあるんです。生き物の不思議さと、それに寄り添う人間の工夫。素敵です。

北里大学海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センター:

ハナガサクラゲ「ごはん、まだ?」 | ラボ日記

海遊館:

クラゲの輸送 – 海遊館

今日のクラゲ

和名:ハナガサクラゲ

英名:Flower Hat Jelly

学名:Olindias formosa

著書:ほんわかクラゲの楽しみ方

「ほんわかクラゲの楽しみ方・ゆらゆら、ふらふわ。眺めて、癒される。」

クラゲの柔らかで優しい魅力と不思議な生態をわかりやすく伝える、

クラゲ初心者にもお勧めの一冊です。

・平山ヒロフミ著

・アクアパーク品川監修

・誠文堂新光社